Descartes, una cabeza perdida

Descartes, como suele ocurrir con la mayoría de genios, tuvo un paso por este mundo bastante peculiar. El genio, que es conocido por su famosa sentencia Cogito ergo sum , es una fuente inagotable de anécdotas, que son muestra de su genialidad al tiempo que de su peculiar personalidad. Ya les hablé en anteriores artículos de su enigmática autómata, a la que cuidaba como una verdadera hija, y también del paso de una mosca que inspiró uno de sus descubrimientos matemáticos.

Sin embargo, estas no son las únicas curiosidades que envuelven a este filósofo. Incluso después de muerto su figura siguió vestida de misterio y siendo objeto de locos avatares que son del gusto de los más curiosos. El caso que les cuento hoy es uno de ellos.

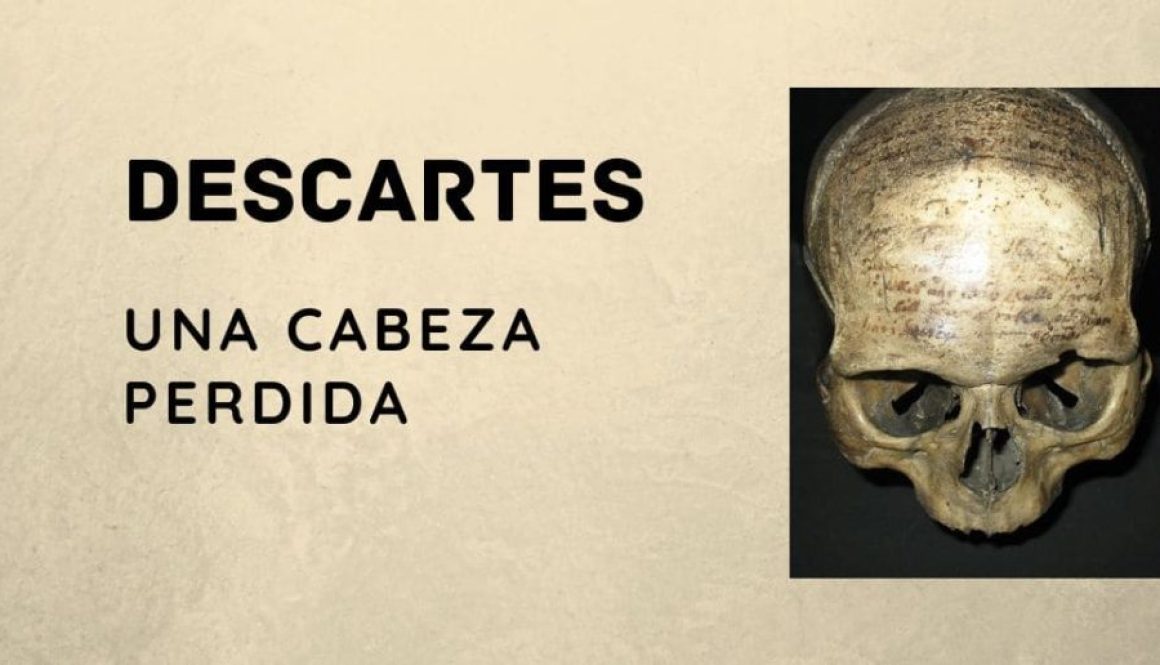

Una de las más increibles historias que seguramente rodean a este pensador es la de su cráneo desaparecido. Efectivamente, tal y como he dicho, el cráneo del filósofo R.Descartes desapareció durante años y fue robado como si se tratase de una auténtica reliquia. De hecho, pocas veces un cráneo humano ha dado tantos quebraderos de cabeza a historiadores y científicos del mundo como el de este filósofo francés, autor del «Discurso del Método».

La muerte de Descartes

Descartes falleció en Suecia, después de ser recibido en audiencia por la reina Cristina tres veces por semana, a las cinco de la mañana, para que le explicase en persona su admirable filosofía.

Como consecuencia de esta práctica y de las bajas temperaturas del lugar, el ilustre filósofo sintió de repente un dolor agudo en el costado, síntoma de la neumonía que sufría; y lejos de seguir los consejos médicos, intentó curarse a su manera haciéndose aplicar una infusión de tabaco en una bebida caliente, aguardiente o vino de España. Como es natural, la fiebre que padecía, en lugar de calmarse, aumentó; los pulmones se inflamaron. Por ello, el 11 de febrero de 1650, a las cuatro de la mañana, Descartes exhaló su último suspiro. La historia es bastante trágica, pero no termina aquí lo destacado de la misma.

Un cadáver viajero

El cuerpo de Descartes debía permanecer 16 años en Suecia desde su muerte, hasta 1666. De modo que el 1 de mayo de aquel año se procedió a exhumarlo con el objetivo de llevarlo a su Francia natal. Para el traslado de los restos se había encargado, según las crónicas de la época, un sarcófago de cobre, enviado primero a Copenhague, donde permaneció tres meses custodiado por la guardia del caballero M. de Terlón, hasta que partió hacia su destino final en París, atravesando el sur de Alemania, Holanda y también Flandes. Depositado primero en casa de «monsieur» d’Alibert, días después se albergó en una capilla lateral de la Iglesia de San Pablo, a la espera de la sepultura definitiva de tan destacado personaje.

Fue un 23 de junio de 1667 cuando de nuevo se dispuso a inhumarlo en la Iglesia de Santa Genoveva. Pero años después, el 12 de abril de 1791, el bisnieto de Descartes pidió a la Asamblea Nacional que éste fuese colocado «donde están depositadas las cenizas de los grandes hombres», algo que el filósofo justamente merecía. De esta forma, la Asamblea ordenó finalmente transportar al Panteón francés su cuerpo junto a su estatua hecha por el célebre Pajou. Pero los graves acontecimientos que se sucedieron entonces (estamos en plena Revolución francesa) aplazaron la ejecución del decreto, y la Convención concluyó la sesión sin fijar el día para brindarle su merecido homenaje al filósofo.

La sorpresa

El cuerpo del difunto fue extraído de Santa Genoveva en 1792, recibió entonces sepultura en el «Jardín de los monumentos franceses» hasta 1816. Fue ya en el 26 de febrero de 1819 cuando se puso en marcha otra vez el periplo funerario con el traslado del féretro a la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, donde quedó depositado en la capilla de San Francisco de Sales. Entonces se procedió a una nueva exhumación pública, y la sorpresa fue mayúscula… No había ni el menor rastro del cráneo de Descartes, ni de ningún fragmento del mismo. ¿Había sido acaso tan ilustre calavera reducida a cenizas con el paso implacable del tiempo?

La respuesta vino poco tiempo después…El 6 de abril de 1821, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius hizo saber que era dueño de la macabra reliquia. Enterado de que estaba en venta el cráneo de Descartes, pagó por él la suma de 37 francos. ¿Qué pruebas aportó de su autenticidad?

¿Aparición del cráneo?

En medio de los frontis hay un nombre casi borrado por el tiempo, del que se puede descifrar I. Sr. Plastrom, bajo el cual la escritura está borrada; pero se distingue la palabra “tagen”, que quiere decir “tomado”, y los números 1666. Por una mano más moderna hay escrito lo siguiente, y traducido: “El cráneo de Descartes cogido por I. Sr. Planstrom el año 1666, cuando iba a enviar el cuerpo a Francia”.

No sabemos quién fue el poseedor del cráneo después de Planstrom; pero lo cierto es que ochenta y cinco años después lo tenía un célebre escritor sueco, Anders Anton von Stjerumann, quien puso su nombre y el año, 1751…». Hoy, el cráneo se conserva y se guarda en el Museo del Hombre de París, como el mayor de los tesoros. ¿Por qué guardar el cráneo de tan ilustre personaje?

Cráneo como objeto de poder

La principal hipótesis según los expertos es que en 1666, Francia recuperó sus restos, salvo el cráneo, robado por uno de los guardias suecos, dolido de que Suecia pudiera verse privado de “los restos de una persona tan célebre”. Nadie se dio cuenta de la desaparición del cráneo hasta que 1818 se le volvió a inhumar en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. El gran químico sueco Berzelius fue el que lo encontró, lo compró al director de un casino sueco y se lo entregó a la Academia de las Ciencias en 1821.

Hasta que esto ocurriera el cráneo, que en su momento guardaba una de las mentes más brillantes de nuestra historia, pasó de coleccionista en coleccionista como si se tratase de un verdadero objeto de poder. Como última curiosidad cabe añadir que, no obstante, hay una parte del mismo, concretamente el maxilar inferior, que sigue faltando hoy, no sabemos si por su desaparición total a causa del paso del tiempo o porque sigue en manos de alguien que lo adora cual si fuese una reliquia.

Raquel Moreno Lizana.